Молебен о здравии

Молебен - это особое Богослужение, при котором просят Господа, Богородицу, святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благ. В храме молебны совершаются перед литургией и после нее, а также после утрени и вечерни.

Молебен - это особое Богослужение, при котором просят Господа, Богородицу, святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благ. В храме молебны совершаются перед литургией и после нее, а также после утрени и вечерни.

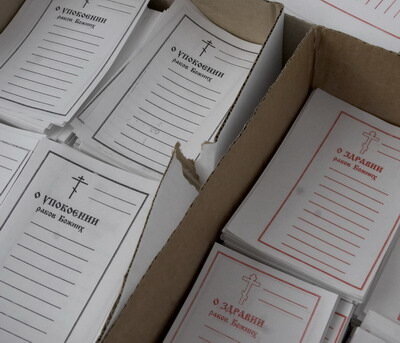

Общественные молебны совершаются в дни храмовых праздников, на Новый год, перед началом учения отроков, при стихийных бедствиях, в нашествии иноплеменников, при эпидемиях, в бездождие и т. д. Другие молебны принадлежат к частному Богослужению и совершаются по просьбам и нуждам отдельных верующих. Часто во время этих молебнов происходит малое освящение воды. Записка на молебен начинается с указания, какому святому возносится молебен, пишется, о здравии он или о упокоении. Затем перечисляются имена тех, о ком будет возноситься молебное пение. Когда будете подавать записку на молебен, скажите служителю, заказываете ли вы водосвятный молебен - в этом случае совершается малое освящение воды, которая потом раздается верующим, - или же обычный, без водосвятия.

Можно заказать поминовение живых или усопших на месяц, на полугодие, на год. В некоторых храмах и монастырях принимаются записки на вечное поминовение.

Если вы подали заказную записку, то имена, написанные в записках, произносятся на молении вскоре после чтения Евангелия. По окончании Евангелия начинается сугубая (то есть усиленная) ектения - общий вопль к Богу, троекратное "Господи, помилуй!"/

Диакон призывает: "Рцем (то есть да скажем, будем молиться, говорить) вей от всея души, и от всего помышления нашего рцем!". В двух прошениях мы усиленно просим Господа услышать нашу молитву и помиловать нас: "Господи, Вседержителю, Боже отец наших, молитися (то есть молится Тебе), услыши и помилуй. - Помилуй нас, Боже..."

Все находящиеся в храме просят о Патриархе, о епископе, о священнослужебном братстве (притче церковном) и о всей "во Христе братии нашей", о властях и воинстве...

Церковь молится о милости (чтобы Господь умилостивился над нами), о жизни, мире, здравии, спасении, посещении (то есть чтобы Господь посетил, не оставил своими милостями), прощении, оставлении грехов рабов Божиих братии святого храма сего. В последнем прошении сугубой ектений диакон усиленно призывает помолиться о плодоносящих и доброделающих во святом и всечестном храме сем, труждающихся (для храма), поющих и предстоящих людях, ожидающих от Бога великие и богатые милости.

Плодоносящие и доброделающие - это верующие, которые приносят в храм все необходимое для Богослужения (елей, ладан, просфоры и прочее), которые жертвуют деньгами и вещами на благолепие храма, на содержание труждающихся в нем. Во время ектений диакон произносит имена тех, кто указан в заказной записке, и призывает на них благословение Божие, а священник читает молитвы. Затем священник произносит молитву перед Престолом, громко называя имена из записок.

Обычай чтения записок с именами во время сугубой ектений идет еще с древних, апостольских времен - "диакон поминает диптихи, сиречь помянник усопших". Диптихи - это две таблички, сделанные из бумаги или пергамента, сложенные как скрижали Моисея. На одной из них писались для чтения во время священнодействия имена живых, на другой - усопших.

Заказная обедня о здравии с молебном отличается от обычного поминовения о здравии тем, что в дополнение к изъятию частицы из просфоры (что происходит при обычном поминовении) диакон гласно читает имена поминающихся на ектений, а затем эти имена повторяет священник перед престолом. Но и на этом не оканчивается поминовение по заказной записке - после окончания литургии о них возносится молитва на молебне.

Молебен о здравии (одно имя) можно заказать на:

3 месяца – 18$

6 месяцев – 36$

Год – 68$

Впишите христианские имена через запятую, в родительном падеже. Молобен о здравии: Впишите Ваши личные данные для сообщения об исполнении: Ф.И.О.

Реквизиты для оплаты

веб-форма заказа

, кекрагариев (стихир на Господи воззвах) и доксастариев (славников). Кроме обычного торжественного малого выхода всех священнослужителей для пения «Свете тихий», совершается и благословение хлебов на литии, при чем, когда стечение богомольцев в храме бывает значительное, для совершения литии и благословения хлебов выходят на монастырский двор под открытое небо. Такое всенародное богомоление в сумраке быстро наступающей ночи, под небом, усеянным ярко светящимися звездами, производит сильное впечатление на молящихся.

, кекрагариев (стихир на Господи воззвах) и доксастариев (славников). Кроме обычного торжественного малого выхода всех священнослужителей для пения «Свете тихий», совершается и благословение хлебов на литии, при чем, когда стечение богомольцев в храме бывает значительное, для совершения литии и благословения хлебов выходят на монастырский двор под открытое небо. Такое всенародное богомоление в сумраке быстро наступающей ночи, под небом, усеянным ярко светящимися звездами, производит сильное впечатление на молящихся.