http://simvol-veri.ucoz.ru/load/2-1-0-201

В отличие от западного аналога у российского праздника сразу несколько святых покровителей. И в первую очередь – это святые Петр и Феврония, ставшие в нашей культуре олицетворением супружеской любви и верности.

Муромские чудотворцы Петр и Феврония, память которых чтят 8 июля, издавна считаются покровителями семейного благополучия.

Согласно Житию святых, князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. За несколько лет до княжения он заболел проказой, и во сне ему было открыто, что излечить его сможет только дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни в Рязанской земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же умела лечить недуги с помощью трав. Она исцелила князя, но тот не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице.

Унаследовав княжение, Петр вынужден был отказаться от власти, когда узнал, что бояре хотят разлучить его с любимой женой. Петр и Феврония удалились вместе в изгнание. Но вскоре в Муроме началась смута, и бояре, опомнившись, решили звать князя Петра обратно.

После возвращения князь и княгиня правили долго и счастливо, а в преклонных летах приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они завещали похоронить себя вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Скончались Петр и Феврония каждый в своей келье в один день и час - 8 июля (по старому стилю - 25 июня) 1228 года. Вопреки воле усопших, их тела были положены в разных обителях, но произошло чудо: уже на следующий день они оказались вместе. Через три века Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Сегодня их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

8 июля у православных верующих принято молиться Петру и Февронии, которые считаются покровителями семейного благополучия. В своих молитвах молодые люди просят Бога об искренней любви, а люди постарше ‑ о семейном согласии.

Семейный праздник Покров

Еще один праздник, во время которого православные молятся о даровании благополучной семейной жизни, - это Покров Пресвятой Богородицы.

Происхождение праздника связывают с событиями 910 года. Церковное предание повествует о том, что на Константинополь напали сарацины, и многие жители на коленях и со слезами молились, чтобы миновала беда. Когда полчища врагов уже были готовы ворваться в город, произошло чудо: Святой Юродивый Андрей увидел, что сама Божья Матерь спустилась с небес по ступеням и, встав на колени, молилась со слезами на глазах о спасении народов.

Вскоре после этого на Руси был принят праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С Покрова дня - 14 октября - начинали отмечать свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы Господь послал им хороших женихов. Они считали, что белый покров, это тот самый омофор, которым Небесная царица, покрывает землю и защищает.

По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы

Святыми покровителям семейного благополучия считается благочестивая пара – Иоаким и Анна, в семье которых родилась Богородица. В христианстве они выступают как идеальная супружеская чета, как наиболее полное выражение брака как мистического таинства, в котором присутствует чудо.

Иоаким и Анна отличались праведной жизнью и добрыми делами, но главной их скорбью была бездетность. В то время у израильтян считалось, что если у семьи нет ребенка, значит люди сильно прогневали Бога своими грехами.

Но однажды, как повествует предание, Господь услышал молитвы супругов и послал архангела Гавриила возвестить Анне, что она родит девочку. И, действительно, вскоре Анна родила дочь, которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник - великое утешение для бездетных супругов.

Захоронены Иоаким и Анна вблизи будущей гробницы своей дочери, а также могилы Иосифа Обручника, в Гефсиманском саду, под Елеонской горой, неподалеку от Иерусалима. Эти гробницы находились на краю Иосафатовой долины, лежавшей между Иерусалимом и Елеонской горой.

Апостол Симон Кананит (Зилот)

На свадьбе Симона Кананита Иисус Христос сотворил свое первое чудо. Симон был очень беден, и вино к середине праздника закончилось. Услышав об этом, Иисус, сказал: "Наливайте в кувшины простую воду и начинайте раздавать гостям". И действительно, в чаши гостей полилось вино.

После этого Симон так уверовал в христианские ценности, что стал повсюду проповедовать веру Христову. Он жил в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Умер мученической смертью.

Храм Святого великомученика Симона Кананита стоит на территории Нового Афона. К святому приходят испросить счастья в супружестве, любви и благополучия.

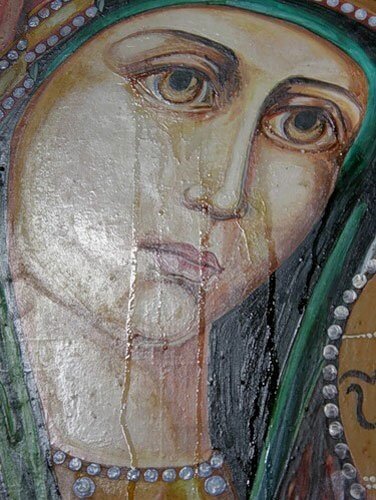

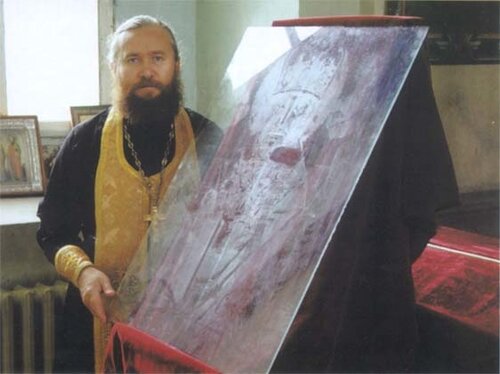

Образ Федоровской иконы Божьей Матери

29 августа православная церковь чтит память чудотворной Федоровской иконы Божьей Матери. Она почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.

С Федоровской иконой Божьей Матери связаны события 1239 года. Икона, написанная Апостолом Лукой, исчезла, после того, как монголо-татары сожгли город, в котором она находилась. Но спустя время, образ вновь явился русскому народу...

"Однажды, когда татары подошли к Костроме, русские ополчения вышли им навстречу, неся перед собой свою святую икону Божией Матери. Когда рати встали друг перед другом, между ними промчался неведомый всадник. Его багряная мантия развевалась по ветру, и ослепительно сиял позолоченный щит. Русские узнали в нем святого великомученика Феодора Стратилата. На татар же напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так была спасена Кострома".

В то время как в Костроме было явление воина с иконой в руках, младший брат Александра Невского князь Василий Костромской случайно увидел икону на сосне. Он попытался снять ее, но она поднялась на воздух. Позднее на месте обретения иконы был построен Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.

Федоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, пишет hram.kokoshkino.ru.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив

Память святых мучеников Гурия, Самона и Авива чтят 15 ноября. Эти Святые почитаются как покровители замужних женщин. Им молятся "аще муж безвинно возненавидит жену свою". Придел этих святых есть в Москве, в храме Иоанна Воина в Бабьегородском переулке, на Якиманке.

Проповедники Слова Божия Гурий и Самон умерли страшной мученической смертью во времена гонений на христиан в третьем веке нашей эры. Через много лет император-язычник Ликиний (311-324) повелел схватить диакона Едесской церкви по имени Авив, но тот сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Он был приговорен к сожжению. Мученик сам пошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Он был похоронен рядом со святыми Гурием и Самоном.

С теми, кто с верой и любовью призывал святых себе на помощь, совершались многочисленные чудеса. Помогли они и благочестивой девушке Евфимии из Едессы, освободив ее от издевательств супруга-клятвопреступника.

Мучеников Самона, Гурия и Авива просят помолиться Господу о даровании счастливого супружества.

Мученики Адриан и Наталья

Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память мучеников Адриана и Наталии. Они жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305-311)

.

.

Адриан был начальником судебной палаты императора и сам был язычником, а его жена Наталия была тайной христианкой. Наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как исповедуют Христа, Адриан и сам уверовал. Его посадили в темницу, где его поддерживала жена, святая Наталия. Адриана вместе с другими мучениками подвергли страшным истязаниям. Святая Наталия скончалась на гробе своего мужа.

Ксения Петербуржская

6 февраля Русская Православная церковь отмечает День святой блаженной Ксении Петербургской - небесной покровительницы северной столицы.

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII. После смерти мужа она раздала все свое имущество бедным и осталась без дома. Молодую женщину, которая беспрестанно молилась и говорила иносказательно, вначале сочли за сумасшедшую. Но позднее ее предсказания стали сбываться.

Блаженная Ксения предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, и замужество одной бедной девицы.

После кончины тело Ксении Петербургской было погребено на Смоленском кладбище. У ее гроба совершалось много знамений и чудес. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника.

Мощи блаженной Ксении находятся в Санкт-Петербурге, в часовне, построенной на Смоленском кладбище.

Матрона Московская

Блаженная Матрона была подвижницей благочестия на протяжении всего XX века. Перед ее рождением матери Матроны приснилась белая птица, у которой глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. Через некоторое время у нее родилась дочь Матрона. Девочка была не просто слепой: на лице у нее совсем не было глаз.

Господь даровал Матроне духовное зрение. С детства она могла предсказывать и исцелять больных. На протяжении всей жизни к Матроне приходило множество людей, которых она исцеляла, наставляла и ободряла добрым словом.

Более чем через тридцать лет после кончины матушки, ее могилка на Даниловском кладбище стала одним из святых мест православной Москвы. Сегодня мощи блаженной Матронушки находятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы Покровского женского монастыря, что на Таганской улице в Москве.

Блаженная Матрона оберегает водителей на дороге, помогает бездетным, вызволяет из самых бедственных обстоятельств и помогает обрести семейным мир. В этом году в день памяти блаженной Матроны Московской, 2 мая, Русская Православная Церковь отмечала 10-летие канонизации угодницы Христовой.

Святая Параскева

У православных христиан объектом особого почитания стала святая мученица Параскева, нареченная Пятницей. День ее памяти отмечается 10 ноября.

Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье, избавляют от душевных страданий. В день ее памяти в церковь приносят плоды для освещения, которые хранятся как святыня до следующего года.

Мощи Святой Параскевы находятся в Троице-Параскевском Топловском женском монастыре.

Иоанн Кронштадтский

Святому праведному Иоанну Крондштадскому молятся по различным семейным и бытовым нуждам, в болезнях, а также, чтобы избавиться от пьянства. Русская Православная Церковь чтит его память 2 января.

Иоанн Кронштадтский был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. Свою проповедь о Господе Иисусе Христе он направил к людям со сложной судьбой, среди которых много было отчаявшихся людей, подверженных страсти пьянства, насилия, жестокости. Помощью Божией и большими трудами добился он того, что многие принесли Богу искреннее покаяние - исправление жизни.

В своем родном селе Иоанн Кронштадтский основал женский монастырь и большой каменный храм, а в Санкт-Петербурге построил Иоанновский монастырь на Карповке, в котором и был погребен по кончине своей.

Поминовение на Божественной Литургии

Водосвятный молебен

Молебен о здравии

Молитва об упокоении

Молитва о здравии

Свеча о упокоении

Свеча о здравии

Сорокоуст о упокоении

Сорокоуст о здравии

Панихида

В отличие от западного аналога у российского праздника сразу несколько святых покровителей. И в первую очередь – это святые Петр и Феврония, ставшие в нашей культуре олицетворением супружеской любви и верности.

Муромские чудотворцы Петр и Феврония, память которых чтят 8 июля, издавна считаются покровителями семейного благополучия.

Согласно Житию святых, князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. За несколько лет до княжения он заболел проказой, и во сне ему было открыто, что излечить его сможет только дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни в Рязанской земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же умела лечить недуги с помощью трав. Она исцелила князя, но тот не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице.

Унаследовав княжение, Петр вынужден был отказаться от власти, когда узнал, что бояре хотят разлучить его с любимой женой. Петр и Феврония удалились вместе в изгнание. Но вскоре в Муроме началась смута, и бояре, опомнившись, решили звать князя Петра обратно.

После возвращения князь и княгиня правили долго и счастливо, а в преклонных летах приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они завещали похоронить себя вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Скончались Петр и Феврония каждый в своей келье в один день и час - 8 июля (по старому стилю - 25 июня) 1228 года. Вопреки воле усопших, их тела были положены в разных обителях, но произошло чудо: уже на следующий день они оказались вместе. Через три века Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Сегодня их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

8 июля у православных верующих принято молиться Петру и Февронии, которые считаются покровителями семейного благополучия. В своих молитвах молодые люди просят Бога об искренней любви, а люди постарше ‑ о семейном согласии.

Семейный праздник Покров

Еще один праздник, во время которого православные молятся о даровании благополучной семейной жизни, - это Покров Пресвятой Богородицы.

Происхождение праздника связывают с событиями 910 года. Церковное предание повествует о том, что на Константинополь напали сарацины, и многие жители на коленях и со слезами молились, чтобы миновала беда. Когда полчища врагов уже были готовы ворваться в город, произошло чудо: Святой Юродивый Андрей увидел, что сама Божья Матерь спустилась с небес по ступеням и, встав на колени, молилась со слезами на глазах о спасении народов.

Вскоре после этого на Руси был принят праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С Покрова дня - 14 октября - начинали отмечать свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы Господь послал им хороших женихов. Они считали, что белый покров, это тот самый омофор, которым Небесная царица, покрывает землю и защищает.

По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы

Святыми покровителям семейного благополучия считается благочестивая пара – Иоаким и Анна, в семье которых родилась Богородица. В христианстве они выступают как идеальная супружеская чета, как наиболее полное выражение брака как мистического таинства, в котором присутствует чудо.

Иоаким и Анна отличались праведной жизнью и добрыми делами, но главной их скорбью была бездетность. В то время у израильтян считалось, что если у семьи нет ребенка, значит люди сильно прогневали Бога своими грехами.

Но однажды, как повествует предание, Господь услышал молитвы супругов и послал архангела Гавриила возвестить Анне, что она родит девочку. И, действительно, вскоре Анна родила дочь, которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник - великое утешение для бездетных супругов.

Захоронены Иоаким и Анна вблизи будущей гробницы своей дочери, а также могилы Иосифа Обручника, в Гефсиманском саду, под Елеонской горой, неподалеку от Иерусалима. Эти гробницы находились на краю Иосафатовой долины, лежавшей между Иерусалимом и Елеонской горой.

Апостол Симон Кананит (Зилот)

На свадьбе Симона Кананита Иисус Христос сотворил свое первое чудо. Симон был очень беден, и вино к середине праздника закончилось. Услышав об этом, Иисус, сказал: "Наливайте в кувшины простую воду и начинайте раздавать гостям". И действительно, в чаши гостей полилось вино.

После этого Симон так уверовал в христианские ценности, что стал повсюду проповедовать веру Христову. Он жил в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Умер мученической смертью.

Храм Святого великомученика Симона Кананита стоит на территории Нового Афона. К святому приходят испросить счастья в супружестве, любви и благополучия.

Образ Федоровской иконы Божьей Матери

29 августа православная церковь чтит память чудотворной Федоровской иконы Божьей Матери. Она почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.

С Федоровской иконой Божьей Матери связаны события 1239 года. Икона, написанная Апостолом Лукой, исчезла, после того, как монголо-татары сожгли город, в котором она находилась. Но спустя время, образ вновь явился русскому народу...

"Однажды, когда татары подошли к Костроме, русские ополчения вышли им навстречу, неся перед собой свою святую икону Божией Матери. Когда рати встали друг перед другом, между ними промчался неведомый всадник. Его багряная мантия развевалась по ветру, и ослепительно сиял позолоченный щит. Русские узнали в нем святого великомученика Феодора Стратилата. На татар же напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так была спасена Кострома".

В то время как в Костроме было явление воина с иконой в руках, младший брат Александра Невского князь Василий Костромской случайно увидел икону на сосне. Он попытался снять ее, но она поднялась на воздух. Позднее на месте обретения иконы был построен Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.

Федоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, пишет hram.kokoshkino.ru.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив

Память святых мучеников Гурия, Самона и Авива чтят 15 ноября. Эти Святые почитаются как покровители замужних женщин. Им молятся "аще муж безвинно возненавидит жену свою". Придел этих святых есть в Москве, в храме Иоанна Воина в Бабьегородском переулке, на Якиманке.

Проповедники Слова Божия Гурий и Самон умерли страшной мученической смертью во времена гонений на христиан в третьем веке нашей эры. Через много лет император-язычник Ликиний (311-324) повелел схватить диакона Едесской церкви по имени Авив, но тот сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Он был приговорен к сожжению. Мученик сам пошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Он был похоронен рядом со святыми Гурием и Самоном.

С теми, кто с верой и любовью призывал святых себе на помощь, совершались многочисленные чудеса. Помогли они и благочестивой девушке Евфимии из Едессы, освободив ее от издевательств супруга-клятвопреступника.

Мучеников Самона, Гурия и Авива просят помолиться Господу о даровании счастливого супружества.

Мученики Адриан и Наталья

Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память мучеников Адриана и Наталии. Они жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305-311)

.

.Адриан был начальником судебной палаты императора и сам был язычником, а его жена Наталия была тайной христианкой. Наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как исповедуют Христа, Адриан и сам уверовал. Его посадили в темницу, где его поддерживала жена, святая Наталия. Адриана вместе с другими мучениками подвергли страшным истязаниям. Святая Наталия скончалась на гробе своего мужа.

Ксения Петербуржская

6 февраля Русская Православная церковь отмечает День святой блаженной Ксении Петербургской - небесной покровительницы северной столицы.

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII. После смерти мужа она раздала все свое имущество бедным и осталась без дома. Молодую женщину, которая беспрестанно молилась и говорила иносказательно, вначале сочли за сумасшедшую. Но позднее ее предсказания стали сбываться.

Блаженная Ксения предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, и замужество одной бедной девицы.

После кончины тело Ксении Петербургской было погребено на Смоленском кладбище. У ее гроба совершалось много знамений и чудес. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника.

Мощи блаженной Ксении находятся в Санкт-Петербурге, в часовне, построенной на Смоленском кладбище.

Матрона Московская

Блаженная Матрона была подвижницей благочестия на протяжении всего XX века. Перед ее рождением матери Матроны приснилась белая птица, у которой глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. Через некоторое время у нее родилась дочь Матрона. Девочка была не просто слепой: на лице у нее совсем не было глаз.

Господь даровал Матроне духовное зрение. С детства она могла предсказывать и исцелять больных. На протяжении всей жизни к Матроне приходило множество людей, которых она исцеляла, наставляла и ободряла добрым словом.

Более чем через тридцать лет после кончины матушки, ее могилка на Даниловском кладбище стала одним из святых мест православной Москвы. Сегодня мощи блаженной Матронушки находятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы Покровского женского монастыря, что на Таганской улице в Москве.

Блаженная Матрона оберегает водителей на дороге, помогает бездетным, вызволяет из самых бедственных обстоятельств и помогает обрести семейным мир. В этом году в день памяти блаженной Матроны Московской, 2 мая, Русская Православная Церковь отмечала 10-летие канонизации угодницы Христовой.

Святая Параскева

У православных христиан объектом особого почитания стала святая мученица Параскева, нареченная Пятницей. День ее памяти отмечается 10 ноября.

Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье, избавляют от душевных страданий. В день ее памяти в церковь приносят плоды для освещения, которые хранятся как святыня до следующего года.

Мощи Святой Параскевы находятся в Троице-Параскевском Топловском женском монастыре.

Иоанн Кронштадтский

Святому праведному Иоанну Крондштадскому молятся по различным семейным и бытовым нуждам, в болезнях, а также, чтобы избавиться от пьянства. Русская Православная Церковь чтит его память 2 января.

Иоанн Кронштадтский был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. Свою проповедь о Господе Иисусе Христе он направил к людям со сложной судьбой, среди которых много было отчаявшихся людей, подверженных страсти пьянства, насилия, жестокости. Помощью Божией и большими трудами добился он того, что многие принесли Богу искреннее покаяние - исправление жизни.

В своем родном селе Иоанн Кронштадтский основал женский монастырь и большой каменный храм, а в Санкт-Петербурге построил Иоанновский монастырь на Карповке, в котором и был погребен по кончине своей.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ С ИЕРУСАЛИМА

Заказ треб на Святой Земле

Поминовение на Божественной Литургии

Водосвятный молебен

Молебен о здравии

Молитва об упокоении

Молитва о здравии

Свеча о упокоении

Свеча о здравии

Сорокоуст о упокоении

Сорокоуст о здравии

Панихида