В следующем, 615-ом году, патриарх Иерусалимский Модест при помощи патриарха Александрийского Иоанна Милостивого смог восстановить отдельные части этого храма над пещерой гроба и на Голгофе, — но уже не в первоначальном виде. Вместо одного большого великолепного храма было сооружено четыре небольших, которые просуществовали почти 400 лет. В 1009-ом году они были разрушены по повелению египетского султана Хакема, но не прошло и 40 лет, как храм на месте смерти и погребения Спасителя был снова восстановлен императором Византийским Константином Мономахом.

Русский паломник игумен Даниил, посетивший святую землю в самом начале ХII-го века (около 1104-1107-го гг.), в своем “Хожении” приводит подробные сведения об этом храме, находившемся к тому времени во владении крестоносцев; в 1099-ом году в Палестине было образовано Иерусалимское королевство, которое возглавил предводитель первого крестового похода Балдуин 1-ый (или Балдвин). Вот что писал игумен Даниил о пещере гроба Господня, которая находилась в храме Воскресения Христова:

“Гроб Господень высечен в каменной стене, наподобие небольшой пещерки, с малыми дверцами, как можно человеку влезть на коленях, склонясь. Пещера квадратная, четыре локтя в длину и четыре в ширину. И как влезешь малыми дверцами в эту малую пещеру, то на правой стороне будет небольшая лавка, высеченная из того же пещерского камня. И на той лавке лежало тело Иисуса Христа. Ныне эта лавка святая покрыта мраморными плитами. В стороне проделаны три круглых оконца, и в эти оконцы виден святой камень, и тут поклоняются все христиане”.

Свое странствие в Иерусалим игумен Даниил совершил не один, а в сопровождении восьми паломников, жителей Киева и Новгорода. Поклоняясь святому гробу, благочестивые богомольцы увидели, что здесь висят “пять больших лампад с маслом, и горят они непрестанно днем и ночью”, — и решили принести этой святыне дар от русского народа.

В своих записках игумен Даниил сообщает, что накануне праздника Пасхи Христовой в великую пятницу, он “пошел к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, увидев меня, худого, подозвал к себе с любовию и спросил: “Что хочешь, игумен русский?”. Он хорошо знал меня и очень любил, был он человеком добродетельным, очень скромным, и ничуть не гордился. Я же сказал ему: “Князь мои, господин мой, прошу тебя ради Бога и князей русских, разреши, чтобы я поставил свое кандило [лампаду] на святом гробе от всей русской земли... Тогда он милостиво и любовно разрешил мне поставить кандило на гробе Господнем, послал со мною человека, своего лучшего слугу, к иконому церкви Воскресения и к тому служителю, который держит ключ грозный. Иконом и ключарь святого гроба разрешил и мне принести свое кандило с маслом. Я, поклонившись им, пошел с большою радостью, купил большое стеклянное кандило, налил в него масла честного, принес уже вечером ко гробу Господню и упросил ключаря впустить внутрь гроба Господня. Он открыл мне двери, велел снять калиги [обувь], босого ввел меня с кандилом и разрешил мне поставить кандило на гробе Господнем... Я же тогда, поставив кандило, поклонившись честному гробу и поцеловав с любовию и со слезами святое место, где лежало тело Христа, вышел из гроба с великой радостью и пошел в свою келлию”.

Таким образом, игумен Даниил первым из русских паломников поставил неугасимую лампаду у гроба Господня от всей Руси, и помянул там своих родных и знакомых, живых и усопших. По его словам, он “во всех местах никогда не забывал русских князей и княгинь, их детей, игуменов, бояр и детей своих духовных и всех христиан... Заказывал 50 литургий за здравствующих русских князей и всех христиан, и 40 литургий отпели за умерших”.

Так же усердно молился о земле русской другой паломник — диакон Троице-Сергиева монастыря Зосима, который путешествовал по ближнему Востоку в 1419-1422-ом годах. Он добрался до Иерусалима в “день святого воскресения”, но с большими трудностями, “из-за препятствий обозленных арабов”. Диакон Зосима и его спутники сразу же направились к храму Воскресения и “били челом живодавчему гробу Господа нашего Иисуса Христа многажды”.

“У гроба Божиего поминал я, грешный, и всех русской земли князей и бояр и всех православных христиан, — писал диакон Зосима. — Купил два пергамента больших... и написал на них все имена и положил у гроба Божиего, дал золотую дукатицу патриаршему попу Варфоломею, который живет у гроба Божиего, и велел поминать в каждое воскресение и в праздники. Да и помянет их Господь в царстве Своем”.

Ко святому гробу русские паломники шли с самыми сокровенными чаяниями. Княжна Евфросиния, игумения Полоцкая, под конец своей жизни посетила Иерусалим и, поклоняясь гробу Господню, молилась воскресшему Спасителю:

“Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты сказал: “Просите и дастся вам”. Благодарю Тебя, что я, грешная, получила все, что просила: сподобилась видеть святые места, которые Ты освятил Твоими пречистыми ногами, и лобызать святой гроб, в котором Ты почил за нас пречистою твоею плотию. Но и еще прошу у Тебя единого дара — дай мне скончаться в этих святых местах!”.

Святая Евфросиния отошла ко Господу в святой земле в 1173-ем году и была похоронена в одной из палестинских обителей (впоследствии ее мощи были перенесены в Киев, а в 1910-ом году в Полоцк, в основанный ею монастырь).

На протяжении последующих столетий храм Воскресения не раз страдал от разграблений и неоднократно перестраивался. В 1555-ом году папа Юлий 111-ий и император Карл V-ый с разрешения султана Сулеймана пожертвовали средства для восстановления гроба Господня, который был на грани разрушения. Греческие монахи, издавна подвизавшиеся у святыни, называли ее кувуклией. Этому слову в одном из справочных изданий приводится следующее объяснение:

“Кувуклия — латинское испорченное слово кубикулюм, что значит спальня, опочивальня”, а на придворном языке в Византии этим именем называлась царская сокровищница. Ив том и в другом значении именование святого гроба кувуклией весьма удачно и вполне соответствует понятию неоцененной сокровищницы, в которой тридневне плотию опочил, яко мертв, Спаситель рода человеческого”.

Русские христиане во все времена стремились во святую землю, чтобы поклониться гробу Господню. Но не всегда это удавалось, поскольку паломничество было дорогим и опасным делом. В середине XVTI-го века в России было начато возведение точной копии кувуклии (гроба Господня). В Ново-Иерусалимском Воскресенском монастыре под Москвой, созданном по благословению патриарха Никона, главный храм был сооружен по образцу храма Воскресения, модели и рисунки которого были вывезены из Палестины Арсением Сухановым. К огромному объему собора примыкала с запада ротонда, в центре которой, по примеру Иерусалимского храма, возвышалась кувуклия — гроб Господень, богато отделанный майоликой. Всем близлежащим местам патриарх Никон дал наименования, повторявшие названия окрестностей древнего Иерусалима: река Истра превратилась в Иордан, ближайшая роща стала Гефсиманским садом и т.д.

В 1453-ем году, когда пал “второй Рим” Константинополь и Византийская империя прекратила свое существование, Россия осталась единственным православным государством, которое сохранило национальную независимость. Именно в эту эпоху была выдвинута идея: “Москва - третий Рим, а четвертому не бывать”. Поэтому патриарх Никон и стремился создать Ново-Иерусалимский монастырь с храмом Воскресения, который, повторив святыни древнего Иерусалима, привлек бы на Русь тысячи богомольцев.

В период между 1676-ым и 1812-ым годами русская и Оттоманская (Турецкая) империи семь раз вступали в войну. В 1699-ом году после одержанной над турками победы был заключен мирный договор в Карловицах. Он имел большое значение в том смысле, что это была первая попытка Петра 1-го встать на защиту христиан — подданных Оттоманской империи. Россия настаивала на внесение в договор пункта о полном возвращении православным грекам гроба Господня. Добиться этого не удалось, но в 1700-ом году было достигнуто соглашение о свободном доступе русских паломников в святую землю.

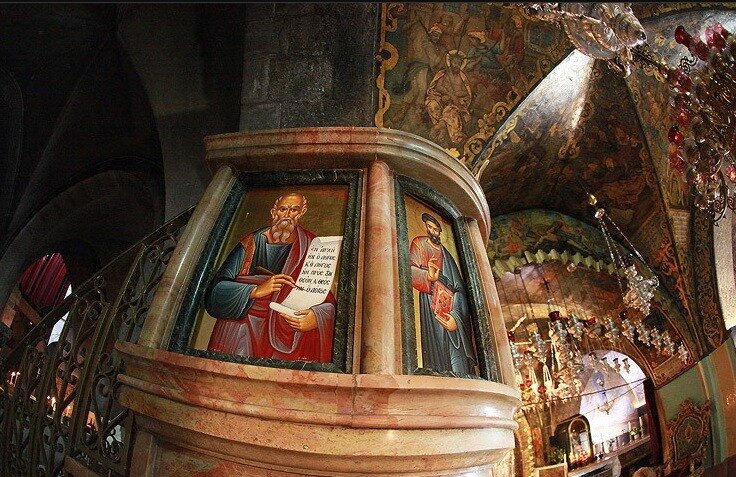

Одновременно с этим Россия оказывала помощь православным христианам, находившимся под турецким игом. Значительные пожертвования направлялись на Ближний Восток. Русские цари присылали греческому духовенству, служившему при гробе Господнем, золото, иконы и другие предметы церковного искусства. Об этом кратко упоминал отец Иоанн (Лукьянов), посетивший Иерусалим в 1710-1711-ом годах. В своих записях он отмечал, что в церкви Воскресения Христова “иконное письмо все московское: царское подаяние наших государей, а письмо верховных мастеров”.

Более подробное перечисление пожертвований, сделанных в петровскую эпоху Россией на храм Святого гроба, можно найти в книге иеромонаха Саровской пустыни Мелетия. Он скрупулезно отмечал все те русские дары, которые находились в храме Воскресения. По его словам, в будние дни эти драгоценные подарки хранились в ризнице, и видеть их можно было только при наступлении великих праздников. Иеромонах Мелетий, прибывший в Иерусалим на 6-й седмице великого поста, писал: “Для наступающих праздников недели ваий и святой Пасхи, начали церковь украшать покровами, паникадилами и кандилами. Сих по разным местами посреди церкви на железных спускающихся цепях, нарочно для того распростертых, развешано толикое множество, что исчислить было неможно”.

Среди лампад, украшавших храм Воскресения, были и “кандила от земли русской”, которые были перенесены из России в святую землю в 1693-ем году и хранились в храме Воскресения уже сто лет до того времени, как в 1794-ом году их увидел здесь иеромонах Мелетий. Русский пешеходец приводит надписи на них:

“Свет невечерний сый Христе, свет Ти приносим лампаду сию, на Лобнем месте распятому, Тобою избранные. Тобою скиптры российские правящие царие Иоанн и Петр Алексеевичи самодержцы. Ты же родителей наших упокой, и царство наше соблюди от всякого обстояния. Лета 1693-го”.

Ко гробу Господню из России посылались также и богослужебные книги. Во время пасхальной службы у кувуклии евангелие читалось на четырех языках: греческом, славянском, арабском и турецком. Славянское евангелие “было чрезвычайной величины, — пишет иеромонах Мелетий. — Оно было прислано из России от патриарха Адриана в 1694-ом году с таким надписанием:

“Во храм великий живоносного Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и святого гроба Господня”.

В XVIII-ом веке ко святому гробу императрицей Елисаветой Петровной были пожертвованы три золотые лампады. У преддверия святого гроба “при остенках по обеим сторонам стояли изнесенные из алтаря буднишние хоругви числом12, между которыми были и российские хорошего письма”.

Записи иеромонаха Мелетия представляют большую ценность, поскольку он был одним из последних русских паломников, видевших ту церковную утварь из России, которая хранилась в ризнице храма Воскресения до опустошительного пожара, случившегося здесь в1808-ом году, когда был разрушен весь круглый храм вокруг часовни гроба Господня и отчасти Голгофские приделы. По этой же причине большую ценность приобрел храм гроба Господня в Ново-Иерусалимском Воскресенском монастыре под Москвой; с 1808-го года лишь по нему можно было судить о том, что представлял собой оригинал до разрушительного пожара.

Из русских путешественников, оставивших записи, последними видели храм гроба Господня до пожара 1808-го года братья Вешняковы. Они посетили его 5-го февраля 1805-го года. К их “Путевым запискам во святый град” приложено и изображение храма гроба Господня в таком виде, какой он имел до пожара. В то время русские паломники пользовались особыми привилегиями в святой земле, находившейся под управлением турецких властей. Со всех паломников, посещавших храм Воскресения, турками взималась плата, но от неё освобождались богомольцы из России. Об этом писал еще иеромонах Мелетий:

“Великия церкве Святого Воскресения врата всегда затворены. Ключи и печать держат у себя турки. И когда потребно, отверзают, получая от монастыря за каждое отверстие по три лева... Но россияне, как духовного, так и светского звания, имея у себя турецкие фирманы, в силу осьмой статьи заключенного между Россией и Портой при Кучук-Кайнарджи трактата [1774-го года], входят всегда невозбранно”.

Греческие монахи, состоявшие при гробе Господнем, часто пользовались услугами русских паломников, которые были рады внести своим трудом хотя бы малую лепту на благоукрашение великой христианской святыни. Так, братья Вешняковы охотно откликнулись на подобную просьбу, когда греческие насельники ходили по монастырям и звали поклонников во храм гроба Божия ради послушания, состоявшего в том, чтобы помогать чистить люстры, лампады и другие утвари церковные, обметать и очищать святые иконы. Вместе со своим спутником по паломничеству, купцом Новиковым, братья Вешняковы в течение двух дней трудились на послушании у гроба Господня.

В начале XIX-гo века в Иерусалиме уже постоянно проживало небольшое число русских богомольцев, причем часть из них подвизалась у гроба Господня. Братья Вешняковы встречались с некоторыми из них:

“Мы нашли во Иерусалиме, к немалой своей выгоде и удовольствию, трех соотечественников, природных россиян... Первый иеромонах Паисий, бывший в Российском флоте, господствовавшем при Екатерине Великой в Средиземном море; он, по увольнении своем из оного, прибыл во Иерусалим, и находится теперь в числе братства в монастыре Патриаршем, но за старостию священствовать не может. Второй иеромонах Арсений, уроженец города Черкасска, что на Дону; он прибыл во Иерусалим со святой горы Афонской за девять лет тому назад. Третий монах Рафаил, уроженец полтавский, находится в монастыре Патриаршем уже 25 лет; ему поручено смотрение за небольшим патриаршим садом и чистотою монастырской”.

Братья Вешняковы упоминают еще про трех россиян в числе послушников, при этом они отмечают, что русские иноки оказывали большую помощь тем богомольцам из России, которые посещали гроб Господень и другие иерусалимские святыни: они иногда россиянам, не знающим говорить по-гречески, бывают переводчиками, и за удовольствие себе поставляют угощать своих соотечественников избыточественно яствами и напитками. Подлинно сии честнейшие иноки доставляют путешественникам немалую пользу: они подают им совет, чего должно остерегаться, показывают святые достопримечательные места во внутренности и вне Иерусалима.

Как уже было отмечено, в 1808-ом году храм Воскресения испытал величайшее бедствие от пожара. Кувуклия чудом сохранилась, хотя ее верх и стены были значительно повреждены при падении купола. Но в целом от храма остались лишь развалины. Это было время начала наполеоновских войн, и христианские державы не смогли оказать действенную помощь в восстановлении иерусалимской святыни. Поэтому из всех монашеских общин, подвизавшихся у гроба Господня, за восстановление храма взялись лишь только греки, поскольку они рассчитывали на помощь из православной России. И русские люди откликнулись на просьбу о помощи; они жертвовали охотно. С этой целью во всех русских церквах были установлены кружки с надписью: “На гроб Господень”.

Несмотря на бедствия Отечественной войны1812-го года, пожертвования из России не прекращались, а после победы над Наполеоном значительно увеличились. Кроме того, особенно велика была для греков духовная поддержка России. Это было время, когда страна приобрела славу непобедимой и благословенной. Пользуясь авторитетом православной России, греки приступили к восстановлению храма и, прежде всего, поместили в разных местах внутри него изображения российских двуглавых орлов. После восстановления он предстал перед паломниками во всем своем былом великолепии. “Храм Воскресения своим внутренним видом, иконостасом в четыре яруса, своими стенными украшениями, включая сюда и формы для сидения, расположенные по бокам панели, вполне напоминает соборы Московского Кремля”, — отмечалось в церковной печати. И точно, главные украшения этого храма — дар России: наместные иконы в иконостасе русской работы, иконы страданий Христа на боковых стенах — жертва императора Александра 1-го, три большие паникадила, из которых среднее чистого серебра, пожертвованы императором Николаем 1-ым. К числу особенностей храма Воскресения можно отнести изображение на царских вратах двуглавого византийского орла, перешедшего потом в русский герб.

Тот большой вклад, который с помощью России смогли внести греческие насельники в восстановление храма Воскресения, позволил им укрепить и расширить свои права на эту обще-христианскую святыню.

“Это единственное в мире место, которое сосредоточивает в себе столько различных обрядов: здесь греческий священник, францисканский монах, немецкий пастор, англиканский пресвитер, а также пресвитеры: армянский, коптский, абиссинский, сирийский и др., встречаются между собой для одной и той же цели, в одном и том же месте”, — писал один из русских церковных публицистов. Но исторически сложилось так, что к началу Х1Х-го века самые чтимые места в храме Воскресения - гроб Господень и камень помазания тела Господня — принадлежали римокатоликам, а вообще храм был разделен между представителями восьми христианских исповеданий.

После 1812-го года, благодаря влиянию России, греки добились того, что католики уступили им часть гроба Господня; который с того времени был разделен на три части: одна принадлежала грекам, другая католикам, и третья армянам. Такое положение оставалось до Крымской войны (1853-1856-го гг.), со времени которой межконфессиональное соперничество у гроба Господня стало ослабевать.

С 1812-го года права на восстановленный храм остались только у четырех Церквей: Иерусалимской, Римско-Католической, Коптской и Армянской. Те места поклонения, которые раньше принадлежали маронитам, сирийцам, эфиопам и грузинам, с этого времени перешли к грекам. "Три главные нации обладают храмом святого гроба: греки, латинцы и армяне, — писал в 1835-ом году известный русский публицист и востоковед А. С. Норов. — Копты, сириане и абиссинцы малочисленны и пользуются малыми правами. Неоспоримо, что права греков должны быть выше прав других народов; им принадлежит создание храма в древности — и греки одни воздвигли его из пепла после последнего пожара”.

Греки восстановили также колокольню, возвышавшуюся справа от входа в храм Воскресения. Она имела когда-то пять ярусов и завершалась куполом. В 1545-ом году два верхних яруса вместе с куполом обрушились во время землетрясения; третий ярус пришлось разобрать из-за опасности разрушения, по повелению патриарха Иерусалимского Хрисанфа в 1620-ом году. Поэтому долгое время у храма Воскресения не было колоколов и пришлось устроить внутри него небольшую звонницу. При этом, как сообщал один из русских авторов: главное било медное, отлитое из колокольной меди в России с русской надписью; прочие же железные, и даже есть деревянная доска.

После Крымской войны на эту колокольню были подняты громадные колокола, присланные из России усердием благочестивых почитателей палестинских святынь.

В течение многих лет иерусалимские патриархи жили в Константинополе, столице Оттоманской империи, а в Иерусалиме имели лишь своего наместника, обязанности которого заключались в том, чтобы наблюдать за православными храмами в святой земле, представлять интересы Константинопольского патриарха перед местной турецкой властью и содействовать духовному окормлению сотен православных богомольцев, в основном русских, приходивших ежегодно в Иерусалим на Пасху.

В 1845-ом году на иерусалимскую кафедру взошел архиепископ Лиддский Кирилл; его вступление на патриарший престол совпало с усилением деятельности инославных миссионеров. На назначение в Иерусалим англиканского епископа папа римский ответил восстановлением иерусалимской католической патриархии. Это обстоятельство побудило патриарха Кирилла предпринять шаги по защите интересов Святогробского братства, и, откликаясь на просьбу России, он перенес свою патриархию из Константинополя в Иерусалим.

Западные державы всячески противодействовали усилению влияния России на Ближнем Востоке, и, в конечном счете, это привело к военному конфликту. По Парижскому миру Россия, в частности, утратила право покровительствовать христианам в Турции, а, следовательно, и в Палестине. Но, тем не менее, это не уменьшило потока русских богомольцев ко святому гробу, и в 1860м году в церковной печати отмечалось, что “с 1857-го года число русских паломников быстро увеличивается: два года тому назад оно дошло до 400 человек, в прошедшем году до 600 и в сем году считалось уже более800 человек русских, посетивших Иерусалим, начиная от Воздвижения до Пасхи. Немудрено, что с большим развитием пароходства число русских превзойдет тысячу человек”.

Среди русских паломников, посетивших святую землю в XIX-ом веке, были известные русские писатели Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский, А. Н.Муравьев и другие.

А. С. Норов, побывавший в Иерусалиме в1861-ом году, имел встречу с Иерусалимским патриархом Кириллом. В своих записях он отметил, что “патриарх был тяжко озабочен делом о возобновлении купола храма гроба Господня, пробудившем притязания латинцев”.

Влияние православной России в данном случае пересеклось с интересом, который проявляли к гробу Господню европейские католические державы, и особенно Франция. После переговоров по этому вопросу обе стороны пришли к взаимоприемлемому решению, о чем сообщалось в тогдашней печати:

“Храм гроба Господня сооружен после опустошительного пожара 1808-го года, — напоминал один из авторов своим читателям. — Но и в этом новом храме обвалился главный купол, который возведен в настоящем виде двумя правительствами — русским и французским”.

Восстановление купола длилось с 1865-го по1869-ый год “иждивением обоих правительств”. Это было следствием улучшения отношений между двумя европейскими державами после окончания Восточной войны и разграничением сфер влияния на Ближнем Востоке. К этому времени император Николай I скончался, ив 1855-ом году на российский престол взошел его сын Александр II, которому и суждено было стать благотворителем Святогробского братства. “Известно, что после Севастопольской войны император Александр Николаевич вошел в сношение с Наполеоном III и султаном, и тогда только воздвигнут был тот величественный купол, который служит теперь едва ли не единственным украшением храма”.

Влияние русских у гроба Господня возрастало одновременно с увеличением потока паломников из России. В 1870-е годы их число достигло четырех тысяч. В это же время установилась традиция, согласно которой ежегодно в великую пятницу начальник Русской духовной миссии произносил проповедь в храме Воскресения.

В 1883-ем году на Иерусалимский патриарший престол взошел блаженнейший Никодим, первый из патриархов иерусалимских, который стал произносить за богослужением многие возгласы и молитвы по-славянски. Вот как описывал очевидец пасхальные дни в Иерусалимов1884-ом году:

“Максимум скопления не только русских, но и вообще паломников бывает в Иерусалиме к празднику Пасхи; весь Иерусалим тогда представляется настоящим городом паломников. На всех улицах слышится русская речь, везде виднеются русские лица, русские костюмы; продавцы различной снеди, погонщики ослов и даже нищие — все стараются в это время мараковать по-русски”.

На протяжении нескольких столетий русские паломники присутствовали у гроба Господня на богослужениях, совершавшихся на греческом языке. В 1882-ом году в России было учреждено Православное палестинское общество, ставившее своей целью покровительствовать русским паломникам в святой земле. Вот что писал в связи с этим известный палестиновед Ф. Палеолог:

“Почувствовав себя под покровом и защитой Палестинского общества, наши паломники, а в особенности паломницы, расхрабрились и сначала потихоньку и робко подпевали на славянском языке во время греческого богослужения, а в настоящее время (1895-ый год, — арх. Авг.) уже дошли до того, что образовали самостоятельный хор (из постоянно или продолжительно живущих в святой земле паломников и паломниц), которым и вторглись, осмелюсь выразиться, контрабандно в греческое богослужение. Греческое духовенство сначала противилось, как нововведению, славянскому напеву при своем богослужении, но затем, под давлением настойчивости русского человека, молчаливо примирилось с совершившимся фактами и не только допустило употребление славянского языка при своем богослужении, но и само начало изучать славянский язык и произносить на нем возгласы и молитвословия в то время, когда на богослужении присутствуют русские паломники”.

Хотя число русских богомольцев в святой земле постоянно возрастало, все же большинство верующих не имело достаточных средств, чтобы отправиться из России в Иерусалим. Поэтому по-прежнему не иссякал поток богомольцев в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь; во многих храмах России создавались копии пещеры гроба Господня. Но все-таки заветным желанием каждого русского христианина было поклониться гробу Господню в Иерусалиме. Вот что переживал православный богомолец, войдя в храм Воскресения и приблизившись к святыне:

“Наконец-то наступает давно вожделенная минута, когда паломник достигает апогея своего паломничества, когда он, претерпевший все, Христа ради, сподобится, наконец, упасть ниц перед гробом... и облобызать священный камень — святейший престол на земле... Сняв сапоги, в одних чистых чулках, которые потом он прибережет на смертный час, скрестив руки на груди, приближается паломник ко входу кувуклии; многие ползут туда на коленях; все совершается чинно, не торопясь... В кувуклию входят поодиночке, чтобы не мешать один другому ощутить самую трепетную минуту в жизни паломника, когда он, узрев гроб Господень, падает ниц перед ним и, если может еще, воссылает горячую молитву... Но не до молитвы многим; сердце их до того переполнено священной радостью, что они уже не могут молиться, а только плачут в умилении”.

На протяжении столетий турецкая администрация заведовала охраной храма Воскресения, поскольку он находился в центре старого города, населенного в то время преимущественно мусульманами. По старинной традиции богослужения у святого гроба совершались ночью, чему были свои причины.

современное христианство, но, взглянув глубже в тайну домостроительства Божия, примиряешься с этим. Я вспомнил тут слова ангела Уриила Ездре: " Для того и повелел, чтобы ты пришел на поле, где не положено основание здания. Ибо не могло дело человеческого созидания существовать там, где начинал показываться город Всевышнего". В самом деле, Господь постоянно удалялся в пустыни, где он молился и учил народ, кормил его вещественным и духовным хлебом. Созидая нерукотворенный храм, Господь ведет за Собой народ под открытое небо. Я никогда не отдыхал так душой, как созерцая теперь зеленые склоны берегов Галилейского озера; и мне стало нравиться, что здесь нет в настоящее время ни городов, ни деревень, а развалины древних зданий поросли травой. Хоразин, Вифсаида, Капернаум, все эти города "человеческого созидания", не вмогли вместить божественного дела Иисуса Христа и были уничтожены, как предсказал Он им в Своей обличительной речи.

современное христианство, но, взглянув глубже в тайну домостроительства Божия, примиряешься с этим. Я вспомнил тут слова ангела Уриила Ездре: " Для того и повелел, чтобы ты пришел на поле, где не положено основание здания. Ибо не могло дело человеческого созидания существовать там, где начинал показываться город Всевышнего". В самом деле, Господь постоянно удалялся в пустыни, где он молился и учил народ, кормил его вещественным и духовным хлебом. Созидая нерукотворенный храм, Господь ведет за Собой народ под открытое небо. Я никогда не отдыхал так душой, как созерцая теперь зеленые склоны берегов Галилейского озера; и мне стало нравиться, что здесь нет в настоящее время ни городов, ни деревень, а развалины древних зданий поросли травой. Хоразин, Вифсаида, Капернаум, все эти города "человеческого созидания", не вмогли вместить божественного дела Иисуса Христа и были уничтожены, как предсказал Он им в Своей обличительной речи.

Взгляните на небо и на воду: отовсюду мигают нам ангельсие очи. Право, я чувствую себя окруженным ангелами, точно я царстве небесном!...

Взгляните на небо и на воду: отовсюду мигают нам ангельсие очи. Право, я чувствую себя окруженным ангелами, точно я царстве небесном!...

то ни было, но мы знали, что проходим именно ту часть Галилеи, которая лежит между городами, часто упоминаемым в евангелии, и этого довольно с нас. Здесь все нам священно, все дорого для сердца нашего.

то ни было, но мы знали, что проходим именно ту часть Галилеи, которая лежит между городами, часто упоминаемым в евангелии, и этого довольно с нас. Здесь все нам священно, все дорого для сердца нашего.

- Зачем это вы в таком костюме?

- Зачем это вы в таком костюме?